Memories From the Future

Pseudoscience

* * Back * *

VIAGGIATORI DEL TEMPO - Peter Kolosimo

I - La saga di holger / II - I cacciatori di dinosauri / III - Civiltà sconosciute / IV - Ipotesi extraterrestri / V - I segreti dei mounds / VI - Gli astri venuti dal nord / VII - Alchimia cinese / VIII - Città d'argento, colline d'oro / IX - Dal loch ness al sahara / X - I custodi della luce / XI - Presenze ignote / XII - Realtà fantastiche / XIII - I dominatori del cielo / XIV - Sbarcano gli «alieni» / XV - La via delle stelle

Capitolo I - Viaggi nel passato: La saga di Holger

Holger Carlsen era sdraiato sulla spiaggia pietrosa e sparava, sparava, con la Luger che gli bruciava in mano. Dalla strada piovevano le raffiche dei mitra nemici, sempre più nutrite, sempre più vicine. Le acque del Sund battevano sulle rocce, indifferenti, indifferenti brillavano le stelle e, al di là del mare, baluginavano le luci tranquille della costa svedese.

Holger continuava a sparare. Non sapeva se ce l'avrebbe fatta, non sapeva se i suoi compagni sarebbero riusciti, con lui, a condurre a termine la missione. Sapeva soltanto che si trattava di un'operazione importantissima, forse decisiva per le sorti del conflitto: trasportare al di là del Sund, in Svezia, un personaggio di cui ignorava tutto, identità, professione, scopi.

«Udì un miagolio di pallottole intorno al capo, l'urlo di un uomo che, colpito al petto, tossiva sangue. Holger prese ancora la mira, tornò a sparare. Poi tutto il suo mondo esplose in una fiammata e fu il buio».

Si svegliò, ed era giorno. Una pallottola lo aveva colpito di striscio al capo, ma non era più sulla spiaggià. Si alzò nel cuore di una foresta sconosciuta, dagli alberi immensi, annosi, coperti di muschio. Una foresta vergine in Danimarca? No, non poteva esistere, come non sarebbe potuto logicamente esistere tutto quanto doveva scoprire subito dopo: un gigantesco cavallo nero bardato d'argento, una lancia, una daga, un elmo, un'armatura, una spada e uno scudo. E sullo scudo spiccavano, in campo d'oro, tre cuori rossi e tre leoni azzurri.

Così hanno inizio le tumultuose peripezie di Holger Carlsen, sbalzato di colpo da un incantesimo dalla Danimarca occupata dai nazisti, contro cui combatteva, in pieno medioevo, nel mondo delle saghe carolinge, dove sta scatenandosi un altro tremendo conflitto che opporrà le forze della Luce a quelle del Caos e del cui esito egli è chiamato dal destino a decidere, come lo fu, inconsciamente, sulle sponde del Sund.

Eventi che egli aveva creduto vivi soltanto nella sfera delle antiche Chansons de Geste lo attendono, con personaggi altrettanto fiabeschi: la strega Gert, il nano Hugi, il viscido Alfric, duca del Mondo Fatato, draghi volanti, unicorni, esseri mostruosi, la splendida e perfida Fata Morgana, la candida, bellissima Alianora, la Vergine-Cigno.

L'eroe vivrà sino in fondo la sua straordinaria avventura, riuscirà a dare la vittoria ai buoni ed a rituffarsi nel nostro mondo e nella nostra era, che non è forse la sua.

Vagherà poi, infatti, alla ricerca di testi antichi e di libri modernissimi, di trattati di magia e di volumi sulle più recenti speculazioni matematiche, sulle probabilità, sul caso, sulle possibilità alterne. Perché l'amore per la Vergine-Cigno lo richiama «laggiù».

«Ormai non lo vedo da tempo», conclude l'autore della storia, «e da tempo non ho sue notizie. Talvolta mi chiedo se sia tornato dalla sua Alianora... e spero che sia riuscito a farlo».

L'autore è Poul Anderson, la storia s'intitola «Tre cuori e tre leoni»: è una bella, poetica versione in chiave di fantascienza della saga di Holger Danske, Ogier le Danois per i francesi, fratello di Alda, la moglie di Orlando. La leggenda vuole che dorma sotto una delle possenti torri del castello di Kronborg, pronto a ridestarsi ed a brandire la sua invincibile spada Cortana ogni volta che la Danimarca e la Francia si trovino in pericolo.

Leggenda a parte, Anderson sembra aver fatto compiere al nostro eroe un viaggio nel tempo e si appoggia, per questa sua escursione letteraria, ad alcune teorie delineate nel finale.

Ma è davvero possibile viaggiare nel tempo?

Capitolo II - Viaggi nel passato: I cacciatori di dinosauri

«L'avviso era grande, bianco e autorevole quanto mai. Si alzava repentinamente dalla zona erbosa e spiccava contro il cielo azzurro come la mano alzata di un vigile quando arresta il traffico. Sull'avviso, in caratteri grossi e neri, si leggeva:

SALTO NEL TEMPO AMMESSE SOLO LE PERSONE AUTORIZZATE

«Owen faceva un salto indietro nel tempo ogni due settimane quasi...».

Siamo di nuovo nel pieno di un romanzo di fantascienza, pur se di altro genere e Owen è la guida destinata a condurre gruppi di sfaccendati ben paganti cento milioni di anni a ritroso dalla nostra era, in un safari diretto a spacciare qualche dinosauro, da lasciare ovviamente sul posto ad evitare spiacevoli complicazioni.

Ma su quale principio si basa questa fantastica impresa? Owen non perde tempo in disquisizioni scientifiche, ma si limita a chiarire il concetto ai suoi turisti con un semplice esempio:

«Immaginiamo che il tempo sia un disco fonografico. Un disco con il solco a spirale, inciso. Voi ponete la puntina, e questa si muove verso il centro del disco. Rendo l'idea?

«Ora facciamo un secondo passo: ammettiamo che l'incisione esterna del disco sia il passato e i solchi più interni siano il presente. Quando si suona un disco, la puntina procede dal passato al presente, no?

«Il punto cruciale è semplice. Parecchia gente, erroneamente, crede che il passato sia morto, scomparso. Ma se paragoniamo il tempo a un disco inciso, possiamo vedere che il passato è sempre là, coesiste con il presente. Per esempio, quando suoniamo il disco, le prime note passano con i primi giri della puntina, ma non sono morte, scomparse. Basta rimettere la puntina sul margine esterno del disco ed esse rivivranno.

«Tutto ciò che fa il salto nel tempo è un movimento brusco della puntina, in realtà. In altre parole, esso fa saltare la puntina dai solchi più interni, che rappresentano il presente, ai solchi più esterni, che rappresentano il passato».

Nel corso della spedizione guidata da Owen qualcuno muore. Ma il ricordo dell'esistenza di costoro svanisce nella mente dei superstiti e, al loro ritorno nel presente, anche in quella dei familiari degli scomparsi: per loro, per tutto il mondo, è come se non fossero mai vissuti.

Il tempo, secondo il romanzo di Marften, rimargina le proprie ferite: è un ragionamento che al protagonista, riferendosi ad un certo Masterson, uno degli uccisi, sembra scontato.

«È una legge elementare. Una cosa non può esistere e non esistere nello stesso tempo. O Masterson era esistito, o non era esistito. Se era morto nel periodo giurassico, non poteva essere vissuto ai nostri tempi».

Secondo noi, è tutt'altro che elementare: è, anzi, piuttosto difficile che il tempo provveda a cancellare di colpo, a beneficio dei partecipanti a safari del genere, la memoria di persone esistite sino a poco tempo prima, con tutte le implicazioni e le complicazioni che la loro vita comporta.

Qui ci troviamo, piuttosto, davanti al famoso paradosso temporale: che cosa accadrebbe di me se potessi trasferirmi nel passato e uccidessi mio padre prima che conoscesse mia madre?

Pare che Einstein si mostrasse abbastanza ottimista circa le possibilità future di valicare le frontiere del tempo. Nel 1962 l'astronomo sovietico Kosirev scrisse. «La tecnica umana consentirà ben presto di manipolare il tempo». E il professor Slovski dichiarò: «I progressi nell'esplorazione del cosmo ci daranno modo di esplorare anche il tempo».

Questa sembra essere pure l'idea dell'ingegnere francese Émile Drouet, il quale avrebbe addirittura progettato una «macchina» per viaggiare nel passato. Solo che la sua invenzione ha un piccolo difetto: non consente il ritorno al presente.

Se esiste la possibilità di viaggiare nel tempo, essa è - come tale - puramente illusoria: realizzandola, infatti, noi non ce ne andremmo a spasso per quello che è stato il passato o sarà il futuro del nostro pianeta, ma in un'altra dimensione, proprio come nel tuffo che Poul Anderson fa compiere a Holger Danske.

Perché - scrive Fredric Brown - «abbiamo un numero infinito di universi coesistenti e tutti gli universi concepibili esistono. C'è, per esempio, un universo in cui in questo momento si svolge questa stessa scena, con la sola eccezione che tu, o il tuo equivalente, porti scarpe marrone invece di scarpe nere. C'è un numero infinito di permutazioni dei caratteri variabili, per cui in un altro caso avrai un graffio in un dito e in un altro ancora corna purpuree...

«... e c'è un numero infinito di universi, naturalmente, in cui noi non esistiamo affatto, vale a dire non esistono creature simili a noi, anzi, in cui la razza umana non esiste affatto. Ci sono, ad esempio, infiniti universi in cui i fiori sono la forma di vita predominante, oppure in cui non si è mai sviluppata né mai si svilupperà alcuna forma di vita. E infiniti universi in cui le fasi dell'esistenza sono tali che noi non abbiamo parole né pensieri per descriverle o immaginarle».

Quando ci sarà consentito andare a caccia di dinosauri, viaggiando nel tempo o in altre dimensioni?

Non ve lo possiamo anticipare.

Possiamo presentarvi, però, un signore che a caccia di dinosauri è già andato e va tuttora: il dottor Cabrera.

Uomini e mostri

Il dottor Cabrera è un viaggiatore del tempo. Ha conosciuto la Terra qual era milioni di anni fa, gli indescrivibili cataclismi che l'hanno travagliata, dilaniata, il plasmarsi e il riplasmarsi dei continenti, la faticosa ascesa dei primi esseri pensanti, i loro conflitti con creature mostruose, le loro vittorie e le loro sconfitte, le loro sbalorditive conquiste cancellate da altri eventi di portata cosmica.

Il dottor Cabrera - o, per l'esattezza, Javier Cabrera Darquea - non è il personaggio di un romanzo di fantascienza: è direttore della Sezione ricerche dell'università peruviana, medico all'ospedale operaio della città di Ica, a sud di Lima, membro del jury del Consiglio regionale e membro corrispondente del Collegio internazionale di chirurgia.

È anche, però, studioso di biologia, di preistoria, di antropologia, e proprio questo lo ha condotto a percorrere a ritroso il lungo e tormentoso cammino dell'umanità.

Interessante è il fatto che la città di residenza di Cabrera appartenne allo stato di Chincha, che, nella valle omonima, in quelle di Pisco, Ica e Nazca, dominava incontrastato là dov'era un tempo fiorita la civiltà di Nazca, estinta dopo la formidabile espansione della leggendaria Tiahuanaco.

Deduzioni? Intuizioni? Ipotesi tessute su vaghe tracce?

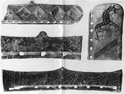

Niente di tutto ciò. Del suo sorprendente viaggio nel remoto passato il ricercatore possiede le testimonianze, custodite nel suo museo privato in Ica, in Plaza de Armas, ospitante una straordinaria collezione di ciottoli arrotondati, di pietre piatte, di blocchi di andesite, quasi tutti neri o grigi: 11 mila pietre, le cui dimensioni sono diversissime; alcune sono molto piccole, altre più grandi, altre ancora pesanti cento, duecento chili. Ma tutte sono incise, da una o più parti, con disegni fini, accurati, tali da lasciare senza parole.

«E sono pietre», scrive Robert Charroux, che ha avuto la fortuna di visitare il museo e d'intrattenersi con lo scienziato, «le quali danno alla preistoria e allo studio delle antiche civiltà una luce che sconvolge le tesi inesatte ed ormai scadute che s.'insegnano nelle università».

«Le mie pietre», afferma, dal canto suo, il dottor Cabrera, «provengono dalla civiltà dei primi uomini colti della nostra Terra. Per una ragione sconosciuta, forse un cataclisma naturale, questa civiltà scomparve, ma gli uomini dell'antica Ica vollero lasciarci una testimonianza indistruttibile o almeno suscettibile di superare i pericoli del tempo. Questi archivi appartengono ad un popolo culturalmente vicino a noi, ma erede diretto delle conoscenze dei nostri grandi antenati.

«Si può logicamente pensare che questi antenati siano stati gli Atlantidei sfuggiti allo sprofondamento del loro continente, giunti nei pressi di Ica, dove lasciarono le loro "pietre parlanti".

«A torto si data l'avvento dell'Homo sapiens due o tre milioni di anni prima del nostro tempo. L'uomo è molto più vecchio di quanto si dica ed ha certo conosciuto i grandi mostri che stabilirono la loro dittatura sul regno vivente dell'era secondaria.

«Io posso attestare che questi mostri (plesiosauri, diplodochi, iguanodonti e così via) vissero alla fine del Secondario, sopravvissero nel Terziario sino ad un'epoca in cui gli uomini li conobbero ed ingaggiarono con loro la lotta per la supremazia sul globo.

«Ho iniziato a collezionare le mie pietre nel 1966, ma le prime furono trovate da huaqueros, cercatori di vasellame».

Cominciarono a raccoglierle nel 1955 i fratelli Carlos e Pablo Soldi, ed alla loro morte esse passarono al museo regionale di Ica. Li seguì il comandante Elias, direttore del museo navale di Callao fino al 1973, il quale ne comprò circa trecento dagli scavatori abusivi, depositandole nel suo istituto.

Anche l'architetto Santiago Agurto Calvo, già rettore dell'università nazionale del Genio civile, assieme al professor Alejandro Pezzia, direttore del museo di Ica, rinvenne tre sassi incisi in tombe precolombiane, e la loro scoperta venne citata nella rivista Domenical del giornale Le Commerce dell'11 dicembre 1966.

È certo che dal 1965 parecchi appassionati, studiosi e non, approfittarono dell'incuria delle autorità culturali peruviane per sottrarre chissà quanti dei preziosi documenti, per cui non c'è più da pensare neppure lontanamente che la raccolta venga ricostruita nella sua completezza.

Il maggior lavoro, comunque, è stato compiuto dal dottor Cabrera, il quale lo iniziò con un pezzo donatogli dall'amico Felix Lhona e senza dubbio rinvenuto da un huaquero.

L'architetto Calvo e il professor Pezzia erano semplici collezionisti di oggetti curiosi e non si preoccuparono di studiare quanto avevano trovato, ma ebbero un grande merito: quello di dimostrarne l'autenticità, assieme a molti altri ricercatori che sarebbero seguiti.

Il mineralologo Mauricio Hochschild, di Pisco, esaminato il materiale, analizzatolo minuziosamente, ha dichiarato che sia a coprire l'incisione che la superficie non graffita è la medesima ossidazione naturale. Lo scienziato non si è azzardato a fissare una data, aggiungendo però che l'età delle pietre stesse è, per lo meno, di parecchi secoli.

Il colonnello Omar Choino Carranza, direttore del Museo dell'aeronautica peruviano, ha detto, reciso: «Non c'è dubbio: si tratta di un messaggio lasciato in eredità da un popolo molto antico, di cui la storia ha perso il ricordo. Queste pietre sono state incise parecchi millenni fa. Da tempo sono conosciute in Perù e il mio museo ne possiede oltre quattrocento».

Ma c'è, naturalmente, chi si ostina ad esprimere un parere diverso.

Preistoria sepolta

Nel 1968 un professore statunitense, John Rowe, ebbe occasione di osservare a Lima una delle pietre del dottor Cabrera. La guardò, la girò e la rigirò, la soppesò e dichiarò, perentorio: «È un falso!».

False, quindi, sarebbero tutte le altre, come si affrettarono a dichiarare gli amici di Rowe.

«Gli studiosi classici di preistoria sono vittime dei loro pregiudizi, dei loro paraocchi e dei loro decreti-legge», replicò Cabrera.

Ed a ragione.

Come sarebbe possibile falsificare le migliaia di pietre incise che lo studioso di Ica conserva nel suo museo privato, come scoprirne continuamente altre?

«Da un quarto di secolo queste pietre incise si rinvengono nella regione di Ica e ne restano ancora migliaia e migliaia da scoprire», dichiara il dottor Cabrera. «Io non pretendo di spiegare tutto, ma è indiscutibile che le pietre esistono, e in numero tanto grande (forse centomila) che ogni idea d'impostura dev'essere scartata».

Lo scienziato ha richiesto l'intervento di una commissione di esperti atti a dirigere le ricerche del materiale non ancora reperito, consigliando però prudenza, e ciò per ottime ragioni: «Ho potuto riunire 11 mila pietre, ma ne esistono molte di più ed io desidero arricchire al massimo la collezione. Rivelando il luogo in cui si trovano le altre, curiosi, amatori e turisti andranno a fare un disastro, rovinando la completezza della biblioteca. Occorre quindi, prima di tutto, riunire gli specialisti. Il governo peruviano dovrebbe, poi, garantire la preservazione dei luoghi stabilendo una guardia permanente».

Va ancora notato che le pietre sono di andesite, con un'età di 80 milioni di anni, risultate dalla disgregazione del massiccio andino durante il Mesozoico e presentano una forte patina di ossidazione che, come abbiamo detto, copre le incisioni e ne assicura l'autenticità.

Purtroppo le precauzioni che il medico voleva prendere sono giunte in ritardo, e lo ha scoperto lo stesso Charroux al chilometro 325 della desolata strada tra Ica e Palpa, dove sorge il villaggio di Ucucaje, formato da una ventina di case miserabili, poste qua e là senza ordine sullo sfondo di un deserto privo di un albero e di un filo di erba.

«L'arrivo della nostra macchina destò sensazione», scrive lo studioso francese, «e un nugolo di ragazzini curiosi, a volte sfacciati, ci circondarono e ci assalirono. Senza dubbio non eravamo i primi turisti a rendere loro visita. Delle bambine ci tirarono per le maniche in direzione delle loro capanne: "Señor, por alli... Desea usted piedras?"».

«Un segreto di Pulcinella», commenta Charroux. E fu proprio l'identificazione del luogo a far sì che parecchi giornali scandalistici si scatenassero, sulle tracce di Rowe, contro il dottor Cabrera con le affermazioni più assurde, battendo persino moneta falsa, come si suol dire, pur di «dimostrare» che le pietre da lui raccolte erano frutto d'imbroglio.

Il Correo di Lima del 25.1.1975, ad esempio, tentò di provarlo con un articolo firmato da un certo Ravines, in cui si asseriva che lo studioso di Ica avrebbe imitato un docente di Würzburg, Juan Bartolomé Beringer, collezionista di pietre strane.

Dice Charroux: «Ce ne sarebbe abbastanza per spedire l'autore in tribunale per diffamazione, se il dottor Beringer non fosse morto da un paio di secoli. Il señor Ravines è un ignorante. Eccone la prova: il dottor Beringer non ha mai collezionato pietre, né vere né false!».

Una tale W. dichiarò alla pubblicazione svizzera 24 Hebdo, sempre nel 1975: «Le pietre di Ica sono false, ne ho la prova scritta... il dottor Cabrera è ricercato dalla polizia». Il 9 giugno fu costretta a smentire pubblicamente, specificando che «le persone ricercate e interrogate dalla polizia erano dei meticci e non il dottor Cabrera».

Il colmo venne però raggiunto dagli inviati del periodico peruviano Mundial, i quali - riferisce sempre Charroux - «piovvero ad Ocucaje, ponendo i poveri contadini del luogo di fronte ad una precisa alternativa: o confessare di essere violatori di tombe, ladri e trafficanti illegali, o dichiarare di avere inciso le pietre, spacciandole poi per rinvenimenti».

Un lavorante agricolo, Basilio Uchuya, e una donna del posto, Irma de Aparcana, furono facilmente convinti a sostenere quest'ultima versione. Ad Uchuya, poi, fu commissionata una pietra falsa, con la quale venne ripreso dai cronisti.

Stralciamo dalla rigorosa inchiesta di Charroux: «I giornalisti del Mundial confessano, nel loro reportage, di avere pagato Irma Gutierrez de Aparcana [...].

«Mundial ha pubblicato nove foto, che mostrano tutte il viso ansioso, impaurito, del povero diavolo (Uchuya). Nove foto "bidone", come si dice in stile giornalistico, perché Basilio non aveva né un laboratorio d'incisione, né pietre di riserva, né attrezzi per incidere, niente che potesse attestare la sua attività d'incisore [...] e le nove foto riproducevano sempre la stessa pietra! [...]

«Nella sorprendente "confessione" che fu costretto a scrivere, Basilio dichiarò che in dieci anni aveva inciso tutte le pietre componenti il museo del dottor Cabrera».

A parte il fatto che un'impresa del genere risulta matematicamente impossibile per un uomo dedito, come da sua dichiarazione, al duro lavoro dei campi, digiuno della minima nozione scientifica o storica, sorvolando sui due giorni che gli furono concessi («Mi si forza!», disse egli stesso), non riuscì che a mettere insieme un ridicolo sgorbio, neppure lontanamente paragonabile agli originali, sentiamo ancora Charroux:

«Si calcolano a circa 50 mila i ciottoli disseminati nel mondo intero, asportati dagli archeologi, nascosti in musei privati, segnatamente negli Stati Uniti, dove il signor Hamilton C. Foreman ne possiede duemila.

«Se Basilio ha inciso le 11 mila pietre del dottor Cabrera, chi ha inciso le altre 39mila?»

«È ben chiaro che Basilio e Irma hanno mentito!».

Le dichiarazioni a favore dell'autenticità delle pietre di Ica sono numerosissime. Ci limitiamo qui a riassumere le principali.

il Museo Arqueologico di Carlos Belli (membro corrispondente di parecchie associazioni scientifiche americane e professore del Collegio Nazionale), aperto ad Ica il 7 dicembre 1940, presenta, fra l'altro, parecchie pietre scoperte ad Ocucaje nel 1909.

Gli archeologi Hans Dietrich Disselhof e Sigwald Linné, autori dell'opera L'Amérique précolombienne, edita da Albin Michel, a Parigi, nel 1961, in base a ricerche molto anteriori, parlano abbondantemente delle tombe e dei ciottoli graffiti di Ocucaje.

Il dottor Alejandro Pezzia Assereto, conservatore del museo di Ica, scrive nell'opera Ica y el Perú Precolombino (Imprenta Ojeda, lca 1968): «Nella valle di Ica, dopo il 1961, è apparso sul mercato un gran numero di pietre incise che si manifestano come nuove vestigia artistiche elaborate dai precolombiani di Ica.

«È interessante notare che le pietre di cui parliamo comparvero per la prima volta nel 1960 (è un errore di data del dottor Pezzia). Si trovano in modo particolare nei giacimenti nascosti sotto i versanti delle colline delle haciendas di Ocucaje e Callango, nella valle del Rio Ica, all'entrata della zona delle piste.

«L'importanza di queste pietre è sottolineata dalla ricchezza dei loro disegni e del loro simbolismo, databili all'epoca della progressione culturale precolombiana di Ica».

Il fatto più importante consiste però nella conoscenza dei ciottoli dal 1626. È in quell'anno, infatti, che il gesuita spagnolo Pedro Simon parla delle «pietre incise dell'Ica» nel suo libro Noticias Historiales, che tutti possono consultare presso la Biblioteca nazionale francese.

Misteri di pietra

Ma veniamo ad altro. Il 9 febbraio 1856 il periodico The Illustrated London News riportava una stranissima notizia proveniente dalla Francia, poi ripresa dalla rivista inglese Fate del maggio 1964. Eccone la traduzione letterale:

«Scavando un tunnel della ferrovia tra St-Dizier e Nancy, si trovò un pipistrello gigante dall'apertura alare di 3,22 metri. L'animale era nero, lanciò grida e morì. Uno scienziato locale lo identificò come uno pterodattilo preistorico. Le rocce in cui l'animale fu scoperto risalivano ad oltre un milione di anni. Una cavità nella roccia corrisponde esattamente al corpo dell'animale».

Chiaramente la notizia è troppo sensazionale per essere accettata ad occhi chiusi, anche perché manca la sia pur minima documentazione. Se dovesse essere vera - azzarda Charroux - «potrebbe forse trattarsi di un caso d'ibernazione relativa di un animale preistorico nutritosi con l'acqua-madre delle rocce».

Esseri ritenuti scomparsi da epoche lontanissime sono stati rinvenuti, viventi, ma non certo in quelle condizioni, dal Coelacanthus (che si credeva estinto da almeno 500 milioni di anni) al Vampyroteuthis infernalis e al «mollusco di Panama» (considerati estinti rispettivamente da 170 e 300 milioni di anni) ed altri ne stanno affiorando dalle profondità oceaniche.

Si è, poi, andati alla ricerca di mostruose creature preistoriche segnalate in luoghi pressoché inaccessibili, senza successo.

Ora, noi non vogliamo assolutamente sostenere che i giganteschi eredi di una fauna estinta si aggirino ancora in giungle inesplorate, savane e ghiacciai, ma è fuori dubbio che esemplari del mondo animale preistorico furono raffigurati dall'uomo in epoche remote. Abbiamo citato alcuni esempi clamorosi in un nostro precedente lavoro ed a questi vanno aggiunti moltissimi reperti del dottor Cabrera, in cui sono chiaramente disegnati dinosauri, branchiosauri, tylosauri, pterodonti, tirannosauri, brontosauri, protoceratops, stegosauri, styracosauri e parecchi altri esseri che popolarono la Terra in tempi in cui l'uomo - ci dice la scienza tradizionalista - non esisteva ancora.

Invece l'uomo esisteva già o (se la vogliamo mettere al contrario) molti rappresentanti della fauna preistorica esistevano ancora. Come potrebbe essere stato altrimenti se l'uomo stesso non ha mancato di graffire e di scolpire questi «mostri», se ha lottato con loro?

Un'affermazione gratuita? Andremmo cauti ad affermarlo se, alle testimonianze riportate nel lavoro citato, aggiungiamo la chiarissima riproduzione, sulle «pietre di Ica», di uomini in lotta con giganteschi sauri, e se teniamo conto di un'indiscutibile prova: le ossa di un toxodonte (un grosso erbivoro che dovrebbe essere scomparso 3-4 milioni di anni fa) su quelle di un essere indubbiamente umano, scoperte in Sudafrica.

Stranissimo è il fatto che tra i reperti del dottor Cabrera troviamo, con le raffigurazioni di creature preistoriche, quelle di animali che - come l'uomo - sarebbero dovuti comparire parecchio tempo dopo, e non tutti in America: struzzi, canguri, pinguini, aironi, pipistrelli, cammelli ed altri ancora.

«Toccherà agli specialisti risolvere la faccenda, se lo potranno», sorride lo studioso di Ica. «Il fatto che certe incisioni rappresentino l'attacco di un uomo ad uno stegosauro potrebbe significare che qui, in Perù, le condizioni ecologiche che hanno permesso la vita di animali detti preistorici si sono mantenute fino a tempi molto più recenti di quanto sia accaduto in altre regioni del globo».

Non soltanto in Perù, a quanto pare: graffiti di questi enormi rettili sono stati reperiti in Amazzonia, mentre nell'Unione Sovietica, a 30 chilometri da Baku, riferisce Charroux, «si leva una roccia tagliata in forma di dinosauro. I geologi, scartata l'ipotesi di un'erosione naturale, pensano trattarsi di un'opera umana risalente a circa 10 mila anni fa, ossia a 50 milioni di anni dopo la scomparsa della specie rappresentata».

E le sorprese non sono finite. Ma una delle più straordinarie resta quella di Acambaro, in Messico.

Capitolo III - Viaggi nel passato: Civiltà sconosciute

Un giorno del 1945 un commerciante di chincaglierie tedesco, Waldemar Julsrud, percorreva a cavallo, assieme al suo collaboratore indigeno Odilon Tinajero, le pendici delle colline che formano i primi contrafforti della Sierra Madre, presso Acambaro (160 chilometri a nord di Città del Messico, sulla strada di Celaya) quando vide affiorare da una scarpata un oggetto rossastro. Credette trattarsi di un vaso, scese da cavallo e lo estrasse senza il minimo sforzo.

Notò, con sorpresa, trattarsi di una figurina, e si chiese se nei dintorni ne esistessero altre. Ne parlò a Tinajero, il quale promise di cercare: il tedesco era curioso, colto, appassionato di archeologia, e si trovava proprio nella terra un tempo abitata dai Taraschi, una delle più enigmatiche popolazioni messicane dell'antichità.

Di là a qualche giorno l'indigeno tornò con una carriola carica di 38 statuette fra le più strane che fossero state mai viste.

«Le figurine di ceramica», nota Charroux, «rappresentavano animali fantastici, che il tedesco riconobbe come dinosauri, brontosauri della fine del Secondario. Ma c'erano pure dei rettili (molti serpenti), cammelli, lucertole, personaggi estremamente diversi per i volti, le espressioni, la statura, i vestiti, le forme.

«Ma - e questa è la cosa più sorprendente - qualche ceramica raffigurava esseri umani, soprattutto donne, riconoscibili dai loro seni prepotentemente eretti, che parevano giocare con specie di coccodrilli, di mesosauri o di stegosauri (275 milioni e 60 milioni di anni), oppure con serpenti. Incontestabilmente persone e animali vivevano in buona armonia e sembravano dare una dimostrazione di quella che era l'Età dell'oro dei poeti».

Julsrud aveva dunque scoperto una straordinaria civiltà messicana del tutto sconosciuta, assolutamente non collocabile tra quelle, sia pur numerosissime, proprie al paese, una civiltà i cui tipi, inoltre, erano diversissimi gli uni dagli altri.

Elettroni nel passato

L'archeologo improvvisato diede l'incarico a Tinajero e ai suoi due figli di cercare altre statuette. Se ne rinvennero 32mila, costituenti la più grande e la più strana collezione del mondo. Alle ceramiche si unirono le pietre, la giada, l'ossidiana, alle immagini singole e a coppie scene con più personaggi.

Ancora una volta si gridò al falso ed ancora una volta le accuse caddero dinnanzi al numero di oggetti e ad altre considerazioni: come avrebbero potuto, ad esempio, il messicano e i suoi rampolli - capaci appena di leggere e di scrivere, senza nozioni scientifiche, privi di attitudini artistiche - fabbricare una raccolta del genere? Per metterla insieme, poi, sarebbero occorsi, come fu calcolato, con tre persone, almeno 300 anni!

Malgrado queste elementari considerazioni, le dispute continuarono, finché nel 1972 tre figurine giudicate false dall'archeologo Di Peso vennero analizzate con il metodo della termoluminescenza nei laboratori statunitensi del Pennsylvania Museum.

La loro età risultò identica: 2.500 a. C.

«Siamo stati tanto particolarmente interessati da questa data straordinariamente antica», scrisse il 13 settembre 1972 il dottor Froelich Rainey al signor Arthur Young, il quale gli aveva affidato le figurine, «che il signor Mark Han, dei nostri laboratori, ha eseguito in media diciotto controlli su ogni campione, il che rappresenta un test dei più seri. Le tre figurine hanno dato esattamente la stessa età (2.500 a. C.). I laboratori sostengono questa datazione per la collezione di Julsrud».

Che cos'è il metodo della datazione mediante termoluminescenza? Ascoltiamo ancora Charroux:

«È stato constatato che diverse radiazioni cosmiche sono integrate da materiali cristallini e segnatamente da quelli che entrano nella composizione del vasellame. Quando una ceramica subisce gli effetti di una radiazione cosmica si producono modificazioni strutturali al livello della corona di elettroni componenti l'argilla. Ora, si è scoperto in laboratorio un procedimento per studiare gli elettroni che, nuovamente perturbati, emettono una quantità di luce proporzionale a quella ricevuta dalla radiazione originale».

Di qui i calcoli relativi alla quantità delle radiazioni stesse e la datazione. Ma Charroux osserva che il cosmo non è il solo a «giocare con gli elettroni dei corpi cristallini», che a tanto contribuiscono anche molti fenomeni terrestri, tra cui, primo, quello della radioattività, concludendo che il metodo in discorso non è molto più preciso di quello del carbonio 14.

Comunque stiano le cose, è certo che la collezione di Julsrud non è un insieme di falsi e che i reperti risalgono a circa 4.500 anni fa.

Ma 4.500 anni fa non esistevano più da tempo dinosauri, brontosauri e compagni. Anche ammesso che qualcuno fosse sopravvissuto, una varietà come quella espressa dalla raccolta messicana è impensabile.

E allora? Non c'è che una spiegazione: gli autori delle figurine devono aver copiato opere precedenti, non ancora scoperte, oppure di cui si è persa ogni traccia.

Ma sul fatto che l'uomo sia convissuto con gli enormi sauri di cui la scienza «ufficiale» assicura l'esistenza molto prima della sua comparsa, non esistono dubbi.

Umani ma non troppo

In alcuni dei petroglifi di Ica esaminati e fotografati da Charroux si notano strani esseri che non sono certo del tutto uomini: nella scena dell'attacco al dinosauro, ad esempio, in cui si scorge una di queste creature travolta dal bestione, ed in una di quelle del parto, dove l'operatore è assistito da un piccolo individuo con scaglie dorsali. Graffiti in un ciottolo, poi, se ne stanno accoccolate di fronte a due specie di «primati» con un corpo simile al nostro, una lunga coda e la testa che ricorda quella dei sauri.

Lo studioso francese si chiede, di conseguenza, se in tempi antichissimi non siano esistiti esseri - poi estinti - a mezza via tra l'uomo e i sauri stessi, e conclude che tanto non dovrebbe essere escluso a priori, dato che creature semiumane sono vissute anche in epoche molto posteriori ed in tempi vicini ai nostri.

Non possiamo fare a meno di accostare a queste constatazioni quelle che riguardano la favolosa collezione di Guanajato, comprendente, fra l'altro, animali preistorici che, stando ai dati «ufficiali», dovrebbero essersi estinti da oltre 70 milioni di anni.

«Al centro di una piastra», scrive Jacques Ber-gier, «si vede una specie di dinosauro, a sinistra un plesiosauro e, tra le due figure, una maschera somigliante a quella delle Gorgoni elleniche. Sul raggio superiore si trovano elefanti, all'estrema destra si scorge una figurina che richiama l'Estremo Oriente antico. In più c'è una fila di mummie [...]. Abbiamo, poi, animali favolosi, le cui caratteristiche anatomiche sono curiosissime. Alcune forme umanoidi hanno lingue biforcute, mani e piedi palmati».

Secondo il paleontologo argentino Fiorentino Anneghino, vissuto nel secolo scorso, il primo essere eretto sarebbe stato sudamericano. Egli lo battezzò Homunculus patagonicus, affermando che da lui si sarebbero staccati due rami distinti, quello umano e quello delle scimmie antropomorfe, con una serie di «anelli» in seguito estinti, i Prothomos.

Sia che si accetti o no la teoria di Ameghino, la presenza nel passato di creature che la scienza tradizionalista tenta faticosamente d'inquadrare (senza riuscirvi) nella cornice dell'evoluzione qual è da essa concepita, è indubbia.

C'è chi asserisce che strani esseri, i quali potrebbero venir considerati, in apparenza, lontanamente imparentati con noi esisterebbero ancora, sia pure ridotti a pochi esemplari, o sarebbero esistiti sino a poco tempo fa.

Da Tahiti, lo studioso Yves Morel assicura che sulle alte montagne del Vietnam del Sud vive un popolo di uomini villosi con una testa enorme, mani e gambe molto grosse. Sono ancora cannibali e temuti dai Mois. Tutti questi selvaggi hanno la colonna vertebrale terminante con una piccola coda lunga da 3 a 5 centimetri. Un amico vietnamita di Morel abitante a Papeete ha visto parecchi di questi esseri che, catturati dai Mois, hanno lavorato nella piantagione di sua madre.

Nel 1953, nelle vicinanze di Trelak (oggi Malaysia Occidentale) decine di persone osservarono tre strane creature zannute, d'aspetto semiscimmiesco, con un volto pallido e liscio e le capigliature lunghe fin quasi alle reni, mentre qualcuno afferma che in Sri Lanka (Ceylon) sopravvive ancora qualche sparuto discendente dei Nottaewo, timide «scimmie» dal viso quasi umano, rossicce, che si ritengono generalmente estinte dalla fine del XVIII secolo.

Insomma, i mostri non mancano, in ogni tempo e in ogni luogo, dai piccolissimi Pùu, «scesi da un altro mondo a frugare nelle viscere della Terra» ed a scavare, secondo la leggenda, le fantastiche grotte di Loltùn, nello Yucatan, ai giganteschi ciclopi, dagli gnomi e dai folletti nordici agli yeti asiatici ed americani, al misterioso essere «venuto dal freddo», rinvenuto in un blocco di ghiaccio nel Mare di Bering, studiato dal famoso professor Heuvelmanns, dell'Accademia delle scienze belga, da noi a suo tempo esaurientemente descritto, disegnato e fotografato.

A proposito di questa creatura (alta 1,80 m, battezzata familiarmente «Bozo», ufficialmente Homo pongoides, finita in un istituto scientifico statunitense) non si è mai più saputo nulla dal 1969. Senza dubbio sarà stata estratta, scongelata, esaminata, si sarà tentata una sua classificazione.

Ma perché questo silenzio mantenuto su un essere sicuramente assai più importante dell'irreperibile «uomo delle nevi», un silenzio che non giova certo al progresso scientifico?

Che qualche pontefice del sapere tema di veder traballare, sotto le poderose braccia di Bozo, le sue intoccabili teorie?

Non possiamo affermarlo, ma neppure negare che qualcuno è stato sfiorato dal dubbio.

Tempo di Apocalisse

L'ipotesi di Much secondo la quale il diluvio universale sarebbe stato causato da un asteroide precipitato sul globo è attendibilissima: è stato infatti calcolato che una meteorite con 50 chilometri di diametro che cadesse al largo di Capo Verde provocherebbe un raz di marea capace di sommergere le installazioni portuali dell'Atlantico, determinando un cataclisma che sconvolgerebbe l'intero pianeta e potrebbe portare allo spostamento dei Poli, il cui equilibrio (specie quello del Polo Sud) non è molto stabile. Oltre i 100 chilometri di diametro, il diluvio universale sarebbe assicurato.

Per nostra fortuna, attorno alla Terra non circolano planetoidi tanto grandi. L'astrofisico S. T. Butler, dell'università di Sydney, espresse il timore, con alcuni suoi colleghi, che uno di essi, Icaro, potesse entrare, nel 1968, in collisione con la Terra stessa. Non accadde nulla, ma se l'evento si fosse verificato, si sarebbe già avuta una catastrofe inimmaginabile. Icaro non è molto grande, ma il suo impatto sarebbe stato pari alla potenza esplosiva di mille bombe H.

Com'è noto, alcuni asteroidi hanno orbite molto bizzarre. Ecco quelli che, con Icaro, circolano nelle vicinanze del nostro pianeta:

Hermes, del diametro di 1.200 metri, Adonis, di forma oblunga, 400 metri di lunghezza, Amor, uno scoglio roccioso di qualche centinaio di metri,

Eros, simile ad un peso da sollevamento, lungo 40 chilometri.

A questi corpi celesti si aggiunge la tanto temuta cometa di Halley, che ripasserà nei nostri paraggi nel 1986, ma sulla consistenza della quale esistono parecchi dubbi.

Sino al 1967 si supponeva che l'ultima glaciazione terrestre, quella di Würms, dovesse essersi scaglionata, con uno scioglimento molto lento, da 100 a 150 mila anni.

Il quadro, però - nota Charroux - venne totalmente cambiato dalle recenti osservazioni di grandi glaciologhe, come S. Jelgersma, V. Romanovski ed A. Cailleux, le quali condussero all'accertamento dei seguenti fatti:

1 - L'ultima fusione dei ghiacci si produsse circa 12 mila anni fa;

2 - Fu estremamente brusca e verosimilmente causata da un urto contro il nostro globo o, comunque, da un fenomeno cosmico di grande portata;

3 - Il disgelo ebbe un carattere universale, tutti i ghiacciai polari si fusero nello stesso tempo. Il globo terrestre venne spazzato, sconvolto da gigantesche mareggiate.

Tanto contribuisce appunto, con le restanti considerazioni, ad appoggiare la tesi di Much, come pure la sorreggono le prove scientifiche portate a dimostrare che 12 mila anni or sono la velocità di sedimentazione nei fondali marini diminuiva considerevolmente, mentre un brusco cambiamento di clima colpiva tutto il pianeta.

Atlantide scompariva, le Ande venivano sbalzate alla loro attuale altitudine, si formavano le cascate del Niagara e (come hanno permesso di constatare gli ultimi sondaggi) nella fossa marina di Cariaco, 350 chilometri ad est di Caracas, nel Venezuela, il fondale emergeva a vedere il Sole.

Pochi furono gli uomini scampati al diluvio universale, e non certo tali da poter dare un rapido impulso al risorgere della civiltà: gli abitanti delle alte zone montane (in genere pastori, cacciatori, boscaio-li) e coloro i quali vi approdarono a bordo di alcune imbarcazioni.

Mentre il Noè biblico si salvava sull'Ararat, Xisuthrus, in Caldea, riparava sul monte Korkoura, il Manu degli Indù sui pianori dell'Himalaya, Bochica, nell'America del Sud, sull'altipiano delle Ande e Coxcox, uno dei Noè messicani, nella Sierra Madre. Gli indiani dell'America del Nord parlano delle Montagne Rocciose, le tribù africane dell'acrocoro etiopico. Ora, tutte queste regioni hanno picchi che superano i 4.000 metri di altitudine.

Non sarà inopportuno notare che elefanti sorpresi dal brusco innalzamento delle terre sono stati rinvenuti, congelati, a 4.000 metri sul livello del mare in Asia Centrale, mentre i cavalli (che si ritenevano un tempo importati in America dagli europei) si sono dimostrati preesistenti alla «conquista», estinti del tutto forse in seguito al diluvio. In alcune pitture rupestri delle alte Ande, a Kelkatani, si vedono cavalli risalenti a circa 10 mila anni fa. Forse furono diluviani, o gli ultimi sopravvissuti alla catastrofe.

Alcuni studiosi (ormai pochi) «nemici del diluvio universale» sostengono che esso non ha mai avuto luogo perché il cataclisma (pur citato abbondantemente dagli Indù, dai Babilonesi, dai Caldei, dagli Ebrei, dai Nordeuropei, dagli Amerindi e da altre popolazioni del globo, come abbiamo visto) non è ricordato, dagli Egizi, presso i quali si trovano soltanto accenni mitologici, attinti probabilmente da altre civiltà o da catastrofi locali.

Ma la ragione di questo silenzio è molto semplice, poiché la valle del Nilo ha solo 12 mila anni, è, cioè, postdiluviana: prima di quel tempo il fiume non si gettava nel Mediterraneo.

Dopo il disastro nacque così, circa 8 mila anni fa, una delle più grandi civiltà del periodo storico, fondata probabilmente da genti provenienti dall'acrocoro etiopico e dai superstiti di Atlantide che, approdati fortunosamente ai nuovi lidi, apportarono alla cultura in embrione il prezioso retaggio dei loro ricordi, così come fecero, in condizioni però assai più dure, dati gli ostacoli frapposti dalla natura, gli scampati sulle opposte sponde oceaniche. Perché l'ascesa fu tanto lenta? Perché i superstiti furono pochi e non certo in grado di sfruttare in buona parte le realizzazioni delle culture precedenti.

Immaginiamo che ad un futuro cataclisma sopravvivano alcune migliaia di sovietici e di americani: tra loro non si troveranno, ovviamente, molti scienziati e tecnici. E che cosa potranno fare questi pochi su una terra devastata, se non descrivere ai figli le meraviglie della radio, della televisione, degli aerei, dell'energia atomica, delle cosmonavi?

Con il succedersi delle generazioni, poi, anche queste conoscenze andranno perdute o distorte in miti e leggende.

È ancora Charroux a prospettare l'idea che il diluvio universale sia stato ricordato pure in America non solo attraverso tradizioni e leggende, ma anche con chiare raffigurazioni, una delle quali incisa sulla pietra detta «degli astronomi» appartenente alla collezione di Ica.

Ecco gli elementi che - secondo lo scrittore francese - emergerebbero dal petroglifo:

- Due persone intente a studiare un importante fenomeno celeste per mezzo di un telescopio.

- Un oggetto volante diretto verso il cielo.

- Delle comete (almeno tre) provenienti da un firmamento sconvolto.

- Stelle che brillano di uno splendore insolito. Alcune sono enormi, mentre altre, senza dubbio più lontane, sembrano estranee allo scompiglio cosmico.

- Un'immensa nuvola che, con striature orizzontali simboleggianti la pioggia, segue la coda di un'enorme cometa. Piogge diluviali precipitano probabilmente sulla Terra.

- Continenti (riconoscibili dai loro tratteggi e dalle loro curve) semisommersi da questo diluvio, tanto da rassomigliare ad isole.

- Una stella precipitata su un vasto continente o una grandissima isola.

- Come motivo dominante, un'imbarcazione naviga sull'oceano celeste o terrestre, portando a bordo tre personaggi, forse scampati al cataclisma.

«Quest'ultima spiegazione può sembrare arbitraria, soggettiva», precisa Charroux, «ma è irresistibilmente suggerita dall'imbarcazione, dall'oceano, dalle stelle, dalle isole e dalle comete».

Tali raffigurazioni si riferirebbero ovviamente all'ultimo diluvio universale, quello verificatosi, secondo Much, nell'8496 a. C., secondo altri da 11.500 a 12.000 anni fa.

In precedenza il nostro globo aveva senza dubbio subito terribili sconvolgimenti che ne avevano mutato l'aspetto. Ebbene, il dottor Cabrera ritiene che altre due pietre di Ica riproducano il volto della Terra nell'era secondaria. In una, ad est delle due Americhe si scorge Atlantide, ad ovest Mu, i continenti sommersi, nelle loro forme primitive, mentre nell'altra sarebbero visibili l'Europa, l'Africa, l'Asia-Lemuria e l'Australia.

Le strane linee serpeggianti visibili in entrambi i petroglifi segnerebbero, poi, correnti marine o rotte intercontinentali.

Del diluvio parla in questi termini un'opera del gesuita Anello Oliva, «Vita degli uomini illustri della Compagnia di Gesù del Perù», scritta nel 1631 e tradotta in francese nel 1957 da H. Ternaux Compans:

«Catàri racconta che, dopo il diluvio universale, del quale gli Indiani avevano una perfetta conoscenza e che chiamavano pachacuti, i primi uomini che vennero in America, sia di proposito, sia spinti dalla tempesta, approdarono a Caracas, dove si moltiplicarono, diffondendosi in tutto il Perù».

Prima di questi uomini, però, qualcuno doveva aver abitato il continente, lasciando tracce non indifferenti.

«Manco, spaventato dalla tempesta», prosegue la narrazione, riferendosi a Manco Capac, il mitico fondatore della dinastia degli Incas, «risoluto a non andare più lontano di Yca ed a penetrare di là, nell'interno delle terre... [interruzione]

«I suoi compagni lo scoprirono più tardi in una spaziosa caverna del lago Titicaca, scavata da mani umane. Le pareti erano ricoperte da ornamenti d'oro e d'argento, e non vi si penetrava che attraverso una porta strettissima... [interruzione]

«Per riconoscersi, i compagni di Manco si forarono le orecchie e vi misero grossi anelli di una specie di giunco chiamato aotora (aotora = totora = giunco). Questa pratica sembra aver dato origine alla casta degli Orejones ("grandi orecchie").

«Manco uscì un mattino dalla caverna, al sorgere del sole, in un abito fatto di placche d'oro, e non stentò a farsi riconoscere come re.

«Fu così che fondò la monarchia degli Ingas [Incas]».

Il diluvio, Ica, il Titicaca, con quello che ha tutta l'apparenza d'essere un ricettacolo dei tesori della leggendaria Tiahuanaco: non è un po' troppo per trattarsi di un seguito di coincidenze messo insieme secoli prima che i più audaci investigatori della scienza se ne occupassero?

Capitolo IV - Viaggi nel passato: Ipotesi extraterrestri

Quelle che in Perù si chiamano pampas non hanno niente a che vedere con le sterminate distese verdi argentine: da Lima ad Arequipa non sono che desolate piane di sabbia e pietrame: deserti, insomma, senza traccia di vegetazione e di vita animale.

Nessuno senza l'intervento dei primi, appassionati studiosi, ne avrebbe mai parlato, eppure questi deserti comprendono una serie di sbalorditivi, titanici atlanti dal significato tanto misterioso quanto importante nella storia dell'umanità, da disegni straordinari a «piste» smisurate.

Nel 1973 non troviamo ancora in un solo manuale di archeologia il minimo accenno a queste meraviglie che si stendono tra il Pacifico e la Cordigliera delle Ande, nelle pampas di Villacuri, a sud di Pisco, di Los Castillos, di Huayuri, di Colorada e di Los Corados, tra Ica, Palpa e Nazca, ovvero nella Pampa Jumana, ora Pampa San José.

Eppure gli aviatori delle linee interne conoscevano benissimo da tempo gli strani tratti, ma la loro professione faceva ovviamente sì che li sorvolassero senza attribuirvi grande importanza. Da terra, d'altra parte, non si potevano scorgere che linee senza apparente significato: ed è ovvio, poiché i disegni, nella loro completezza, non sono visibili che da centinaia di metri di altezza.

Poi venne il giorno in cui qualcuno vi attirò l'attenzione, ed i rappresentati più intraprendenti nello studio del passato si mossero.

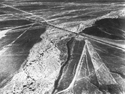

Primo fu, nel 1939, il professor Paul Kosok, della università di Long Island, assieme al suo assistente John Harward, a studiare sistematicamente le tracce. Poi, verso il 1948, fu l'archeologa Maria Reiche, dell'università di Amburgo, ad occuparsene, pubblicando anche un libriccino illustrato, finché il servizio fotografico del Ministero dell'Aria peruviano decise di effettuare rilievi precisi dei disegni.

Suggestive illustrazioni furono presentate in seguito, e tra queste va ricordata la ricchissima documentazione raccolta dai fratelli Adriano e Damiano Zecca ed anticipata in parte, con altri affascinanti enigmi dell'America precolombiana, in un loro volume. Per chi vuole fare una capatina in quella che è una delle più appassionanti ed enigmatiche zone archeologiche del mondo, l'impresa è, da pochi anni, un po' meno complicata: sul posto esiste un albergo, con una torre alta una decina di metri, che consente la visione di due disegni vicini.

Occorre prendere un Piper e salire 200-300 metri per avere un panorama discreto ed osservare in particolare un certo numero di tracciati, ma solo a 700-800 metri ci si può rendere conto - o quasi - di tutta la grandiosità dell'opera.

Ecco la splendida descrizione di Charroux: «Nella Pampa Colorada hanno inizio le grandi linee (13mila) che in tutte le direzioni, scalando o scendendo pendii, burroni, montagne e barancos, si perdono all'orizzonte, secondo un tracciato rigorosamente rettilineo.

«Nemmeno in aereo, da mille a duemila metri, si distingue, generalmente, la fine di queste linee, stando l'inizio, per noi, all'orlo della valle del Rio Ingenio. Tuttavia numerose linee mettono capo a "piste" oppure, più di rado, finiscono in un centro

comune dal quale si dipartono come i raggi di una ruota o i raggi del Sole.

«Si vedono migliaia e migliaia di linee di diversa lunghezza, tracciate in ogni possibile direzione, da Nord a Sud, da Est ad Ovest e verso tutti gli altri punti della rosa dei venti. Esistono linee particolarmente lunghe e piste di larghezza differente, da 3 a 100 metri ed oltre.

«Tutto è impeccabile, tirato a filo, perfettamente triangolare o rettangolare e, anche se si distingue qualche raro arrotondamento, esso è tracciato con straordinaria maestria, da cui emerge come il disordine non sia che apparente. Ci è incomprensibile, certo, ma per cervelli diversamente condizionati dai nostri deve avere una spiegazione, una logica. [...]

«I tracciati di Nazca sono opera di un popolo notevolmente civile, provvisto di uno spirito geometrico eccezionale, un popolo molto antico, anteriore a quello degli Incas, probabilmente della stessa razza dei costruttori della Porta del Sole in Bolivia e degli osservatori astronomici dell'America precolombiana».

Lasciate le piste, eccoci ai grabados, agli strabilianti disegni del deserto di Nazca. Ne sono stati contati sino ad oggi (1980) 788, con oltre 100 spirali.

Le figure che, in particolare, vengono mostrate dall'aereo ai turisti, sono quelle del ragno, la cui struttura fa pensare ad un aracnide preistorico, della scimmia lunga un centinaio di metri con un'enorme coda arrotolata a spirale, di un condor ad ali spiegate (180 metri) ed un uccello in cui alcuni vedono la gigantografia di un colibrì: il suo becco misura 100 metri.

Ma accanto a queste rappresentazioni, indubbiamente affascinanti, esiste una quantità di altri bellissimi e talvolta stranissimi disegni: cani, gatti, lama, uccelli, pesci, sauri, serpenti con più teste, animali sconosciuti, oggetti ignoti dalle forme indescrivibili.

Di certo si sa ben poco sulla data in cui i disegni sono stati tracciati. Un test al carbonio 14 ha dato un'età di circa 1.500 anni.

L'archeologo americano Gerald Hawkins sostiene che la civiltà di Nazca dovrebbe essersi sviluppata tra il 300 a. C. e l'800 d. C.

Date le particolarità di alcune figure, si potrebbe pensare ad un'epoca ben più remota: ma se la datazione è certa, non si può che formulare l'ipotesi di ricordi trasmessi attraverso innumerevoli generazioni.

I disegni di Nazca non sono gli unici ad essere osservabili soltanto dall'alto. Ne troviamo un po' in tutto il mondo, ed un elenco quasi completo, con descrizioni e commenti, richiederebbe un grosso volume. Accontentiamoci, quindi, di una panoramica su alcuni tra i più suggestivi.

Ancora in Perù, nella Pampa di Villacuri, circa 30-40 chilometri a sud-sud-est di Pisco, si vedono figure rappresentanti un uomo, un lama e un condor. Appartengono ad un altro stile, e quindi non alla cultura di Nazca. È impossibile esaminarle da vicino, perché non esistono né strade né piste. Ma si tratta, poi, di un lama? La lunga coda fa pensare piuttosto ad uno strano animale di quelli che si trovano sulle pietre del dottor Cabrera, mentre la stilizzazione del «condor» induce ad altre ipotesi circa la natura del volatile.

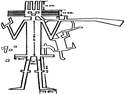

Nel deserto di Atacama, che si stende lungo la costa cilena per circa 600 chilometri, viveva un tempo una popolazione dispersa nei luoghi dove una polla d'acqua le dava modo di sostentarsi miseramente. È dovuto a queste genti il disegno detto del curaca (stregone o sovrano), che, lungo circa 120 metri, è solo visibile dall'alto. Si tratta della rozza sagoma di un uomo con il capo sormontato da una specie di corona con tre denti o tre piume. Dalle tempie e dalle guance si dipartono otto grandi linee parallele simboleggianti senza dubbio la sua origine sacra, solare. Nella mano destra tiene qualcosa che potrebbe essere una fionda, nella sinistra un'ascia.

Un'altra figura, tracciata sulla collina Unitas, alta pure 120 metri, sembra rappresentare un gigante con una tromba (o qualcos'altro che, allungato, si diparte dal suo viso) ed una piccola creatura che gli si aggrappa al braccio e che gli giunge appena dal gomito ai fianchi. È stata denominata appunto «il gigante con la tromba», ma c'è chi, per la sua struttura rigidamente geometrica, per le mani simili a tenaglie, per le incomprensibili sporgenze al capo, al bacino e alle ginocchia, lo ha ribattezzato «il robot gigante».

Sempre sul Cerro Unitas, sul versante occidentale, si scorge un gigante simile al curaca di Atacama: la sua destra è tesa in direzione del Perù, la sinistra impugna un bastone o un'ascia; accanto gli sta un animale che potrebbe essere un sauro, una lucertola o un'iguana.

Numerosi altri disegni di proporzioni notevolissime sono visibili in Cile: per questi rimandiamo gli appassionati alle importanti opere dei professori Lautaro Nunez Atencio, Hans Niemever e Lotte Weisner.

In California, è incisa nel deserto, presso Blythe, una figura umana dal torso stranamente rettangolare, dagli arti lunghi e sottili. Spirali identiche a quelle di Nazca sono state rinvenute un po' ovunque nell'America nordoccidentale ed altre sono state scoperte in Siberia dall'ingegnere e pilota tedesco August Steimann.

Quanto ai giganteschi, bellissimi disegni britannici, le loro descrizioni e le loro fotografie si trovano in «Italia, mistero cosmico».

Archivio stellare

Ma come vennero eseguiti questi disegni e, in luogo principale, quelli di Nazca, che sono senza dubbio i più famosi?

Con molti altri studiosi, l'ingegner August Steimann pensa che siano stati tracciati per essere visti dall'alto. L'aviazione, ci dice (e lo vedremo in seguito), è più antica di quanto si creda.

Steimann, pilota durante la seconda guerra mondiale, affaccia l'ipotesi che gli autori dell'opera ed i suoi ammiratori si siano serviti di rudimentali alianti, mentre altri si orientano verso gli aerostati. I primi tra i sostenitori di questa teoria furono Jim Woodman e Julian Knott, che imitarono i presunti antichi aviatori peruviani sorvolando con un pallone (il «Condor 1») le pampas di Kawachi il 28 novembre 1975.

La domanda più appassionante che si pone l'archeologia a proposito di Nazca concerne, ovviamente, gli scopi per cui furono tracciati gli enormi disegni.

Alcuni studiosi li vogliono specie di ex voto o di suppliche rivolte alle divinità per una buona caccia, un buon raccolto, com'è il caso di parecchie incisioni preistoriche, ma l'ipotesi non è sostenibile: chi si sognerebbe, infatti, bottini di ragni, di lucertoloni, di scimmie, e ricche coltivazioni di strane margherite?

Un ragionamento analogo vale per chi parla di raffigurazioni di dei. Perché, poi, i disegni sarebbero stati fatti in un luogo che è sempre stato deserto? Come avrebbero potuto ammirarli i fedeli, se dal basso non si scorgono, come abbiamo detto, che vaghe linee terminanti chissà dove?

E, infine, a che cosa sarebbero servite le piste?

C'è chi opta per l'astronomia, dicendoci che gli ignoti autori avrebbero rappresentato, con simboli diversi dai nostri, pianeti, stelle, costellazioni.

Charroux non ne è affatto convinto. «Abbiamo studiato bene Nazca», scrive. «Linee e piste vanno in ogni possibile direzione e non c'è che l'imbarazzo della scelta per decidere di aver preso di mira Sirio o Venere, Marte o Aldebaran».

La dottoressa Maria Reiche, tuttavia, è del parere che si tratti di un gigantesco calendario astronomico in cui ogni geroglifo designerebbe una sequenza, sia un solstizio che il tempo delle piogge, della semina, del raccolto e così via.

Un altro studioso delle linee e dei disegni, padre Alberto Rossel Castro, ritiene che la grandiosa opera vada divisa e classificata in quattro gruppi principali:

I - Linee costituenti sia un progetto d'irrigazione che di spartizione agraria.

II - Apachitas o tumuli. Il vocabolo «tumuli» sta a significare, in archeologia, un ammucchiamento di sassi, in genere posto su una tomba. Qui sotto non si trovano, però, ossa umane: soltanto uno cela lo scheletro di un vizcacha, un roditore americano che potrebbe essere stato sacrificato al dio del Cerro Bianco.

III - Stilizzazione di arti tessili e coreografiche, destinata a simboleggiare le danze eseguite al tempo del raccolto con gli abiti portati in quest'occasione da uomini e donne.

IV - Parte di un osservatorio astronomico: qui le conclusioni del dottor Rossel Castro coincidono con quelle a cui erano pervenuti il dottor Kosok e la dottoressa Reiche.

L'archeologo peruviano dottor Toribio Mejia Xesspe propende per strade ed indicazioni di carattere religioso congiungenti vari luoghi sacri, mentre il dottor Manasses Fernandez Lancho, medico e docente universitario, considera l'opera come un compendio del pensiero filosofico e cosmico dei suoi autori.

«I Nazca», così ne riassume il pensiero il professor Josue Saul Lancho Rojas, che ci ha tratteggiato anche le altre ipotesi, «con i loro criteri comunistici, materialisti e dialettici, tracciarono, duemila anni prima di Darwin, il panorama generale dell'evoluzione della specie, dai protozoi all'uomo. Là, nelle pampas, giace la dimensione materializzata che vince il tempo e lo spazio.

«La cosa più sorprendente è che le figure suggeriscono l'anello possibile tra una specie e l'altra.

«Tutti i disegni sono stati eseguiti partendo dalla linea del solstizio, con il Sole come centro del tratto che va dalle Ande al mare, dal quale emergono tutte le specie conosciute sulla Terra. E tutte le specie appaiono unite da un cordone ombelicale che rappresenta l'energia solare (le linee che collegano le figure non sono state studiate da altri esperti).

«L'autore, nel suo semplice stile personale, ritiene che la volta celeste sia stata, per le culture occidentali ed orientali, la casa degli dei. Là viveva il Sole, il dio onnipotente che stabiliva i cicli della vita e della morte, con la Luna, causa di stupore e di paura con le sue fasi e le sue eclissi, le stelle, le costellazioni piacevoli da ammirare, capaci di consigliare quando necessario. E là vivevano anche le comete con le loro code splendenti, le nuvole che offrivano la loro pioggia gentile, i venti, i tuoni e i fulmini.

«Tutti gli dei vivevano "lassù", ed era proprio "lassù" il luogo a cui si levavano le preghiere, le offerte e i sacrifici. Questo meraviglioso mondo delle pampas potrebbe essere stato un santuario dove i Nazcas avevano disegnato tutti gli esseri del loro mondo, come per offrirli agli dei. Le figure avevano proporzioni gigantesche per essere viste dagli dei dal cielo: il fatto che la gente, qui sulla Terra, non potesse vederle bene, non importava».

Non mancano poi, naturalmente, le «ipotesi spaziali», secondo le quali le linee, le piste, i disegni di Nazca sarebbero stati segnali di un vero e proprio cosmodromo extraterrestre.

È un tema, questo, che va affrontato con estrema prudenza, una prudenza consigliata, tra gli altri, dall'archeologo Guillermo Illescas Cook, il quale inizia una sua opera sul vasellame peruviano e i disegni di Nazca con un ironico ringraziamento al defunto George Adamski per avergli aperto gli occhi ed averlo convinto della serietà degli studi da lui (Illescas Cook) portati a termine ed offerti agli appassionati in un suo interessante lavoro.

«La tecnica psicologica», scrive l'archeologo nella presentazione del suo libro, «gli consigliò che, preparato l'animo del lettore, gli avrebbe potuto ammannire la sua storia, proprio come procede il chirurgo per operare un paziente: prima lo anestetizza. Adamski anestetizza l'atteggiamento critico del lettore, per poi passare a dire che i dischi volanti (OVNI = UFO), di cui ci offre l'evidenza fotografica (leggi fotomontaggio) sono scesi con i loro equipaggi: uomini di bell'aspetto, dai capelli biondi, i quali, con segni e gesti, si pongono in contatto mentale con lui e gli fanno capire che vengono dal pianeta Venere. Non potrebbe essere diversamente, e con ciò la sua stessa fantasia lo denuncia: a maggior ragione, perché si sa che il pianeta Venere è avvolto da una spessa atmosfera, irrespirabile per il tipo di abitanti che descrive».

A proposito di Nazca, Illescas Cook propende, come altri suoi colleghi, per raffigurazioni astronomiche, e porta, a dimostrazione, alcuni disegni che potrebbero mostrarci le costellazioni rese con figure diverse da quelle adottate nel mondo mediterraneo ed ancor oggi definite con i nomi di un tempo. E le immagini sulle ceramiche (in molti casi corrispondenti a quelle del deserto) ne fornirebbero una conferma.

Ora, sappiamo benissimo che, prima e dopo Adamski, sfruttando l'ufomania, visionari e pazzoidi, speculatori e truffatori hanno imbastito tante e tali storie sui turisti cosmici, da fare rizzare i capelli a tutte le persone di buon senso, mentendo, bluffando, vestendosi da profeti di una «nuova» archeologia, guazzando negli stagni di ogni possibile travisamento scientifico.

Oggi le azioni di questi venditori di fumo (non sarebbe giusto omettere che alcuni - ma pochissimi - sono stati anche in buona fede) vanno fortunatamente calando, se non sono già crollate.

Non dobbiamo tuttavia neppure dimenticare che gli enigmi a cui ci troviamo dinnanzi sono spesso inquietanti e sembrano aprire la strada a deduzioni fantastiche. Tutto sta a vedere fino a qual punto sono davvero puramente fantastiche, senza lasciarci suggestionare né dai dogmi dei conservatori ad oltranza, né dai vaneggiamenti degli ufomani.

L'Universo palpita di vita, e la vita intelligente non vuole né ha mai voluto restare inchiodata sul suo mondo per l'eternità. Le nostre sonde vagabondano nel sistema solare. Domani andranno oltre: teoricamente ne hanno già la possibilità. Negare che altri, in passato, l'abbiano tradotta in pratica, è tanto assurdo quanto sostenere che gli sbarchi di marziani e venusiani hanno tuttora luogo o che noi siamo gli eredi diretti dei cosmonauti di Proxima Centauri, di Sirio, di Altair o di chissà dove.

I figli di Chimera

Nell'introduzione al suo libriccino su Nazca, parlando del Perù, Maria Reiche nota, giustamente: «Si sa degli Incas, dell'ultima dinastia dominante che, fino a poco prima dell'invasione spagnola, aveva sottoposto a tributi il paese intero, dalle montagne alla costa. Ma la dominazione incaica fu soltanto l'ultimo stadio di un lungo sviluppo culturale, i cui inizi risalgono al secondo millennio prima della nostra era [e c'è chi ritiene ancora anteriormente]. Non tutto è stato esplorato e non è stata detta l'ultima parola sugli uomini che da tempo hanno popolato il paese più fittamente di adesso.

«Ogni anno vengono alla luce nuove conoscenze, vengono scoperte sconosciute città preistoriche, fatti nuovi scavi. Ma tutto ciò infittisce spesso ancor più il mistero. È possibile, sì, distinguere diversi periodi, classificare secondo concentrazioni locali i vari elementi culturali, ma si vorrebbe sapere molto di più. Si vorrebbe sapere perché certi motivi delle incisioni e del vasellame si ritrovano in tutto il continente, fino all'America centrale. Si suppone che sia esistita una scrittura e si dispone in proposito di numerosi indizi.

«Un giorno tutto quanto si sa oggi verrà fuso con le conoscenze di un prossimo futuro in una sintesi grandiosa e si avrà una chiara immagine del passato di questo grande paese».

Lo speriamo di cuore. Intanto, però, come sottolinea Maria Reiche, gli enigmi si aggiungono agli enigmi. E la matassa è aggrovigliata quanto basta: le leggende e le tradizioni incaiche e preincaiche si mescolano, si confondono, i personaggi si trasformano, gli elementi reali, già distorti nel ricordo, si disperdono in decine e decine di versioni fiabesche.

Ognuna di esse ha senza dubbio un fondo di verità, ma come conciliare le innumerevoli piccole tessere disposte in mosaici diversi, come giungere a ricostruire quello originale?

Sentiamo il gesuita Anello Oliva descriverci lo sbarco dei primi Incas, guidati da Manco Capac. Ma lo stesso Manco compare sulla scena in modi differenti e le sue avventure conoscono numerosissime varianti, pur avendo punti in comune.

Nella narrazione più diffusa si vede una bella ragazza, Mama Ocllo, e suo fratello, Manco Capac, venire dall'Est, spediti sulla Terra da papà Sole, impietosito dallo stato miserevole in cui si trovano gli uomini, barbari, senza leggi e senza case, simili alle bestie.

Il loro compito di civilizzatori non era certo facile, e se ne dovettero subito rendere conto quando furono depositati sul lago Titicaca.

Non partivano, però, del tutto sfavoriti: il genitore aveva consegnato loro un magico bastone d'oro, con la raccomandazione di cercare, ogni tanto, di piantarlo nel terreno. Là dove fossero riusciti a conficcarlo senza grande fatica, sarebbe stato il luogo destinato a diventare la capitale di un grande regno.

Tanto accadde in una fertile vallata del fiume Urumba, a 3.300 metri sul livello del mare. E sorse Cuzco, l'«ombelico del mondo», futuro centro di Tahuantinsuyo, quella che noi chiamiamo terra degli Incas.

Tahuantinsuyo significa «quattro cantoni» e stava ad indicare un dominio esteso dal sud della Colombia al nord dell'Argentina, dall'Amazzonia al mare.

La data di nascita dell'impero incaico è sempre più in forse. C'è chi la fissa nel 494 d. C., chi punta sul 565, chi avanza fino al 1130, e non è finita. In ogni caso, si tratta di affermazioni discutibilissime, ed a confondere gli studiosi intervengono anche le sfasature delle leggende, a cui abbiamo accennato.

Com'è possibile che Mama Ocllo e suo fratello abbiano creato il vasto regno già fiorente in tutto il suo splendore alla presunta data del loro arrivo alla futura Cuzco? Come può Viracocha essere il dio bianco del Quechua (esistente, dunque, da tempi immemorabili), se la storia ci dice che fu l'ottavo imperatore a chiamarsi così?

È assai probabile che la tradizione sia stata deformata attraverso i secoli e che l'ottavo sovrano abbia assunto il nome della divinità. Nulla spiega, comunque, il fatto che affacciandoci alla storia del Perù ci troviamo di fronte ad una cultura già evolutissima. L'ipotesi che sia sbocciata così, improvvisamente, dal nulla, e che dal nulla abbia raggiunto in brevissimo tempo lo sviluppo che conosciamo, è ovviamente inammissibile. Non ci resta, quindi, che tentare un viaggio a ritroso nel tempo, alla ricerca di qualche altra traccia.

Sconfiniamo così nel fantastico, è vero. Ma dobbiamo ammettere che questa strada, pur se ci apre squarci da fantascienza, non è forse assurda come a prima vista potrebbe sembrare.

Non indugiamo a brancolare sulla pista dei romanzi utopici chiedendoci quale strano congegno elettronico possa essere stato il magico bastone d'oro, non soffermiamoci a cullare la supposizione (logicissima, d'accordo) che il Sole della leggenda sia la trasposizione del concetto di divinità ad una sua manifestazione tangibile.

Passiamo alle cronache, proviamo ad approfondire il significato dell'espressione «venuti dall'Est» riferita a Mama Ocllo ed a Manco Capac.

Da Levante, dal mare? Sicuro: le tradizioni che parlano di una specie di Eden «posto al di là delle acque» sono numerosissime in Colombia, in Perù, in Bolivia, in Brasile. Non è dunque difficile fantasticare di Atlantide, di una terra scomparsa i cui sopravvissuti approdarono alle coste atlantiche sudamericane. «Venivano dal paese delle montagne, dall'Olimpo del Sole e del Fulmine», ci dice un autorevole ricercatore sulla traccia di storie innumerevoli. «Venivano dal paese di Chimera, patria degli dei, culla degli astri, matrice della creazione».

I segni di un misterioso passaggio attraverso le misteriose foreste brasiliane sembrano essere evidenti. Julio Cesar Tello, il «padre dell'archeologia peruviana», scrive: «L'origine delle popolazioni andine va cercata nel cuore delle giungle amazzoniche».

Circa il termine «origine» non possiamo essere d'accordo. Il fatto che numerose comunità abbiano abbandonato l'inferno verde per cercare terre più ospitali sulla Cordigliera ci pare accettabilissimo, ma con questo non arriviamo certo alle proposizioni iniziali del problema.

Le vediamo delineate, piuttosto, in quanto ci hanno tramandato gli antichi cronisti. Garcilaso de la Vega, il più misurato, ci parla del XVII secolo: «Prima degli Incas vivevano i Collas, salvatisi dal diluvio universale». Huaman Poma de Ayala, pochi anni dopo, ci conferma che Manco e sua sorella furono «soltanto i capi della seconda dinastia, preceduti dagli Apo Capac, dominanti in tempi molto anteriori, subito dopo lo sconvolgimento che cambiò il volto della Terra».

Alla catastrofe si riferisce anche Castelnau, uno scienziato che, verso la metà del secolo scorso, diresse una spedizione mirante a fare luce sulle origini dell'impero incaico. Stando a lui, Manco Capac sarebbe stato «il discendente di uno dei grandi re di Tiahuanaco, Huyustus», deciso a «fare rivivere le leggi e il culto dei suoi antenati, scomparsi al tempo del diluvio, al quale seguì un lungo periodo di barbarie».

Del medesimo parere è una studiosa francese, Simone Waisbard, che identifica il personaggio in uno dei più famosi sovrani di Tiahuanaco, Mallcu Capac, sopravvissuto al cataclisma. Riferendosi al nome, che potrebbe destare perplessità, nota: «È difficilissimo trascrivere la lingua parlata dei Quechua in caratteri latini. Essi non pronunciano alcuna sillaba come la pronunciamo noi: basta consultare i primi vocabolari stampati del XVI secolo per rendersi conto della difficoltà di trascrizione. Una medesima parola non è mai scritta in maniera uguale da due autori. Sovente, anzi, non si riconoscono termini esprimenti lo stesso concetto».

L'identificazione del leggendario Manco in Mallcu ci sembra sostenibile anche sulle basi di moltissime leggende, deformate quanto si vuole, ma costruite su un nocciolo indubbiamente comune. Ed i richiami di questi racconti al diluvio sono troppo ricorrenti, troppo precisi per far pensare a pure favole.

Torniamo così ad Atlantide, vediamo nei suoi figli gli antenati dei Quechua, ma l'origine prima continua a restarci oscura. Potremmo forse sognarla con Eudoxio H. Ortega, che, dopo lunghe, meticolose ricerche, scrive:

«In tempi antichissimi vivevano i Variruna, esseri giganteschi, costruttori di enormi città, figli della Terra, creati dal loro dio Japallan Camayoc. Furono sterminati dagli Aucacuna, giunti dal paese dove nasce il Sole, e per punire questi ultimi Japallan Camayoc scatenò un tremendo cataclisma. Lampi e tuoni scossero le fondamenta del mondo, sussulti spaventosi lo sconvolsero e caddero grandi blocchi di grandine, distruggendo la vegetazione.

«Poi una pioggia che durò due lune annientò gli animali, le cui carogne imputridirono, dando luogo a spaventose epidemie. Infine le acque si ritirarono, formando vasti mari che prima non esistevano, sommergendo centri popolosi.

«Tutti gli Aucacuna morirono. Japallan Camayoc chiamò allora tre condor e disse loro di portare sulla Terra, per ripopolarla, tre coppie di un mondo lontano. Queste tre coppie furono deposte dai volatili a Pincosmarca e da loro discesero tutte le genti del continente andino. Per tale ragione esse adorarono il condor e scolpirono la sua immagine nella pietra».

La versione spaziale della leggenda si presenta qui ancora una volta con affascinante prepotenza. Condor o aquila, falco o sparviero, uccello del fulmine o uccello del tuono, il favoloso volatile si affaccia nei miti di tutto il globo. Ed in Perù lo vediamo più che altrove come trasfigurazione di un veicolo interstellare. Per quanto tendiamo a frenare l'immaginazione, come possiamo sottrarci alla suggestiva immagine di un'arca cosmica?

Non sappiamo né potremo mai sapere con chi vada identificato Japallan Camayoc. Forse è soltanto un pretesto per tradurre in termini mitologici l'impressione di un agente determinante esterno.

Gli abbagli e gli sbagli sono inevitabili. Impressionante è, tuttavia, il richiamo ad esseri venuti dallo spazio, che ritroviamo in altre tradizioni, raccolte da Elisée Reclus e riassunte dalla signora Waisbard: «Gli Indi credevano che un tempo gli uomini nascessero da uova d'oro, di argento o di rame deposte dai condor sulle montagne».

Uova metalliche piovute dal cielo?

Il concetto di capsule astronautiche ci è oggi assai più vicino.

La nostra mentalità, le nostre cognizioni, ci inducono piuttosto a relegare nel regno della fantasia i giganti che incombono sulle saghe di tutto il mondo. Eppure essi dominano anche la scena del Perù preincaico, presentandosi con caratteri analoghi, quando non identici, a quelli tratteggiati dalla mitologia mediterranea.

Nella sua opera «Vita degli uomini illustri della Compagnia di Gesù del Perù», che abbiamo già citato, padre Anello Oliva ci narra, in connessione con le vicende degli «Ingas» (Incas) una curiosa storia di giganti.

«Otoya, uno dei due figli del cacicco Tumbe (o Tumba), era crudele e ubriacone. Sfuggì ad un complotto e si diede ad estorsioni che furono stroncate solo dall'arrivo di un gruppo di giganti, i quali lo fecero prigioniero ed oppressero coloro che erano stati soggetti ai suoi cattivi trattamenti.

«Essi non avevano donne con loro e si abbandonarono al delitto contro natura, tanto che Dio, irritato, li fece perire tutti con il fuoco celeste.

«La tradizione riferisce che questi giganti erano venuti su zattere formate da grossi pezzi di legno e che erano tanto grandi che la testa di un uomo normale arrivava appena alle loro ginocchia.

«Essi scavarono fossi molto profondi, che si vedono ancora oggi a Punta S. Elena e che sono pieni d'acqua dolce. Si trovano ancora in questi luoghi ossa umane di una grandezza straordinaria e denti che pesano 14 once [430 grammi!]. Me ne sono stati mostrati di così enormi, che avrei stentato a credervi se non li avessi visti.

«È probabile che questi giganti fossero della medesima razza di quelli che approdarono nella Nuova Spagna [il Messico] e dei quali si scoprono ancora ossa nel distretto di Tlascala».

Cieza de Leon esagera certo affermando che prima del diluvio vivevano in America «esseri misuranti sei metri di altezza», ma è per lo meno strano che padre Velasco, anni dopo, insista sulla medesima asserzione senza essere al corrente delle cronache di Leon, aggiungendo che i titani «scolpivano statue a loro somiglianza, alte circa 8 varas [oltre 6 metri], le une nude, le altre vestite con sottane, ornate con mitre ed insegne religiose», il che è verissimo.

Gutierrez de Santa Clara parla di creature di altissima statura arrivate in Perù «da vaste isole del mare australe». «Non avevano armi, ma sapevano fabbricare clave e lanciavano massi enormi sui loro nemici», precisa.

Non ci troviamo qui davanti ad una raffigurazione dei famosi ciclopi omerici? E gli emuli di Odisseo non si contano: lo stesso Gutierrez insiste nella narrazione delle epiche lotte sostenute dagli indigeni americani contro i giganti.

Cercando le prove dell'esistenza dei titani nel «nuovo continente», dobbiamo ancora rifarci a Simone Waisbard, che scrive: «Il 4 dicembre 1970 un pescatore vide emergere dal mare, 250 chilometri a nord di Santiago del Cile, uno scheletro umano misurante 2,38 metri. A circa due metri di profondità, nel medesimo luogo, furono poi rinvenute ossa di animali preistorici, assieme al vasellame dei "titani", i disegni del quale non sono comparabili ad alcuna cultura conosciuta».

La statura non è certo impressionante come quella dei ciclopi di Cieza de Leon. I reperti sembrano comunque interessantissimi, anche perché comparabili con quelli esaminati dalla studiosa a Ilave, non lontano dal Titicaca. Abbiamo, fra l'altro, una tibia «lunga il doppio di quella di un indigeno dei nostri giorni», con ulteriori reperti in prossimità di massi che fanno pensare a menhir ed a tombe preistoriche.

Il luogo si chiama Karit-Amaya, che, tradotto, significa «il cadavere stanco di Kari». E i Kari - ci dice uno dei più grandi esperti in materia - sarebbero stati giganti occupanti una regione estesa da Cuzco al Cile!

Nelle vicinanze di questa località - aggiunge il quotidiano di Lima El Comercio, - sono state scoperte incisioni risalenti a circa 10 mila anni fa, con disegni in rosso, bianco e nero riproducenti scene di caccia, danza, cerimonie religiose. Anche qui dominano figure di statura considerevole. Si tratta di una deformazione magica o di un'«Altamira dei giganti»?

Non azzardiamo un tentativo di risposta. Potrebbe solo essere fantascientifico, e noi non abbiamo avuto la minima intenzione di romanzare l'enigmatico passato dei Quechua. Il nostro scopo è stato solo quello di presentare alcuni tratti della loro storia sotto la luce meno conosciuta, come cercheremo di fare con quello che è il centro più strettamente legato a quanto abbiamo esposto dall'inizio, un altro polo tentatore per gli appassionati di «enigmi cosmici» sudamericani: la favolosa Tiahuanaco.

Il nido del Condor